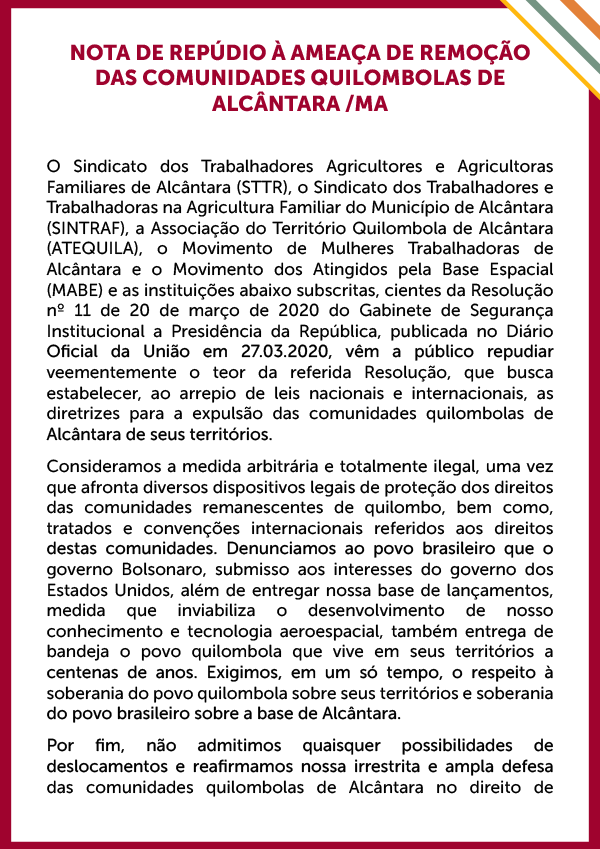

Segundo o documento do Governo Bolsonaro, a área da segunda base de lançamento de foguetes da Força Aérea Brasileira avançará por mais 12 mil hectares na região com objetivo de dar prosseguimento ao plano de “alugar” o espaço para empresas espaciais de outros países. A data para remoção das famílias ainda não foi anunciada. Entidades como o Sindicato dos Trabalhadores Agricultores e Agricultoras Familiares de Alcântara (STTR), Movimento de Mulheres Trabalhadoras de Alcântara e o Movimento dos Atingidos pela Base Espacial (MABE) emitiram uma nota de repúdio 1 você pode conferi-la na íntegra ao final da reportagem para o que consideram uma “medida arbitrária e totalmente ilegal, uma vez que afronta diversos dispositivos legais de proteção dos direitos das comunidades remanescentes de quilombo, bem como tratados e convenções internacionais referidos aos direitos destas comunidades”.

Entre os tratados rompidos está a Convenção 160 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário e prevê consulta prévia, livre e informada às comunidades quilombolas, tendo elas poder de negar e cancelar a decisão de remoção das mesmas de seus territórios. O conflito territorial de quatro décadas entre as comunidades quilombolas da região e o poder público é considerado pelo Mapa de Conflitos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) como um dos casos mais representativos da causa quilombola no Brasil. Em 2008, eles conseguiram o reconhecimento de 110 comunidades por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Agora, os quilombolas seguem na luta para terem suas terras demarcadas.

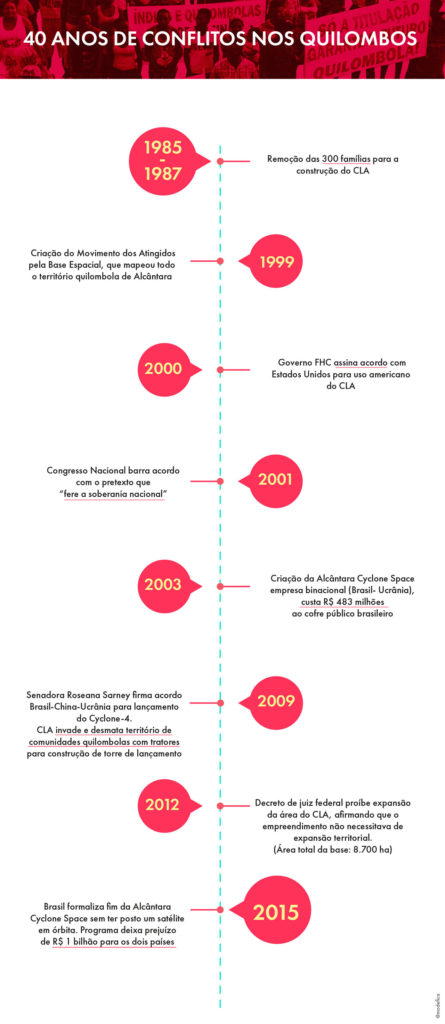

40 anos de conflito

Em 1979 acontece o início dessa luta territorial, quando o então governador do Maranhão, João Castelo, decidiu desapropriar 50% da área do município para a implantação da Base Aérea Espacial, como alternativa ao Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), no Rio Grande do Norte. A decisão foi tomada pela falta de espaço para a expansão da primeira base e pela proximidade da região de Alcântara com a linha do equador. Esta localização proporciona uma economia de até 30% do combustível usado nos foguetes na decolagem e tem clima propício para realizar lançamentos em todos os meses do ano.

A decisão unilateral da desapropriação territorial resultou na remoção de 300 famílias, que foram reagrupadas em sete agrovilas: Cajueiro, Espera, Marudá, Peru, Pepital, Ponta Seca e Só Assim. O convencimento das comunidades para a expulsão foi feito de duas formas: iludindo as pessoas com promessas de benefícios e vida melhor e medo. “A prefeitura da época era comandada por uma oligarquia local, ligada à oligarquia Sarney”, conta Fátima Diniz, uma das fundadoras do Movimento das Mulheres de Alcântara, “eles implantaram uma espécie de terror e coagiram os trabalhadores a aceitarem a realocação”.

O primeiro reassentamento foi da região chamada de Águas Brancas, que não é considerada uma agrovila. Os moradores que viviam uma relação de dependência alimentar com as praias e manguezais próximos se viram, de repente, em uma área seca, com a terra inóspita, sem condições de praticar agricultura, longe do litoral e sem estrutura mínima para viver. A fome bateu rapidamente. Fátima explica que, então, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alcântara e a Igreja Católica negociaram com os militares a construção das agrovilas, com alguns benefícios como assistência médica, estrada para escoar produtos, água e luz. “Mas muito pouco desse acordo foi cumprido e durante um bom tempo não existia nada”, afirma.

O longo período de embate entre as comunidades quilombolas e o poder público é repleto de episódios de lutas, conquistas e injustiças. Fátima se dispôs a fazer uma rápida linha do tempo em nossa conversa por telefone, elencando alguns fatos simbólicos:

A importância do território para a organização econômica

Segundo a Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, quase 80% da população de Alcântara vive na zona rural e sobrevive da pesca, agricultura, extrativismo e artesanato. Dorinete Moraes, liderança do Mabe e auxiliar de enfermagem do posto de saúde da comunidade quilombola de Canelatiua, afirma que o litoral é fundamental para a economia e segurança alimentar dos moradores da região. “Os pescadores daqui vendem o peixe, as pessoas das outras comunidades vêm pra cá pra pescar. E a gente deixa, porque todo mundo tem fome”, explica, “há umas duas semanas, saia daqui, praticamente, uma tonelada de peixe por dia”.

A retirada das comunidades do litoral significa não só a restrição alimentar para eles, mas para os moradores da área urbana, chamada de “sede”. O pescado abastece 80% do município. O espaço territorial de Alcântara é quase o mesmo da cidade de São Paulo, apesar da população ser de apenas 21 mil habitantes, segundo dados de 2014 do IBGE. A mudança das comunidades quilombolas para as agrovilas, na década de 80, significa um impacto na economia de subsistências das famílias.

Dorinete compara o antes e depois da mudança: por estarem mais próximos do litoral, os moradores levavam de 15 a 30 minutos para chegarem à praia. Hoje, eles gastam em média 3 a 4 horas a pé, o que torna necessário o uso de bicicleta e moto. Com o aumento da distância, eles já não podem fazer atividades de roça e pesca em um mesmo dia. Agora, é calculado um ou dois dias específicos para o morador se deslocar até a praia, permanecer na região, e depois voltar para sua comunidade.

Formado no século XVIII, o povoado de Itamatatiua atualmente abriga cerca de 160 famílias. Neide de Jesus assumiu a liderança da comunidade na década de 80, através de uma votação dos moradores. Logo após sua nomeação, ela criou uma associação para organizar as mulheres da comunidade, promovendo melhorias e lutando pelos seus direitos. Em entrevista à Revista Claudia, da qual ela foi vencedora do Prêmio Claudia 2019 na categoria políticas públicas, Neide conta que o trabalho da cerâmica e da roça é a fonte de sustento das famílias. O Centro de Produção de Cerâmica de Itamatatiua reúne cerca de 40 mulheres de diferentes gerações que preservam a tradição do trabalho manual e se tornou um ponto turístico na comunidade quilombola.

Resistência em meio ao Coronavírus

A resolução nº 11 foi divulgada em meio à crise global do novo Coronavírus. Dorinete conta que as comunidades quilombolas já esperavam uma resolução determinando os próximos passos do acordo Brasil-Estados Unidos, mas não imaginavam que ela chegaria em um momento como este. “A gente avalia isso como uma maldade pura desse governo racista, que tem o propósito de acabar com a população quilombola indígena no Brasil”, afirma. Com o decreto de isolamento social, as lideranças locais estão impossibilitadas de fazer reuniões presenciais e manter os moradores informados.

Com a aprovação da remoção, o estado de tensão que paira sobre a comunidade piorou. Além da preocupação com o contágio do vírus, a falta de esclarecimentos sobre o reassentamento, que é sempre feito pelos sindicatos e associações, acaba gerando pânico nas pessoas. Fátima explica que os moradores têm respeitado a ordem de ficar em casa e saído para a rua somente em momentos necessários, pois o sistema de saúde da cidade é muito precário. “Nós não temos um respirador no hospital”, relata, “não temos na verdade um hospital, e sim um posto de saúde avançado. Não temos centro cirúrgico”. Os hospitais mais próximos ficam em São Luís e em Pinheiro, cidade há duas horas de distância.

Hipertensão e diabetes são problemas de saúde comuns em Alcântara. Dorinete considera as constantes tensões com o governo como um fator que contribui para o quadro. O poder público, seja municipal ou estadual, sempre foi ausente entre os quilombolas da região, deixando que a organização social e econômica fosse feita entre os moradores locais. “Um ou outro [político] vai de vez em quando, participa de algum evento que a gente chama, mas eles nunca tiveram coragem de chamar a população para fazer um esclarecimento”, declara.

Em 28 de março, o governo do Maranhão emitiu uma nota se opondo ao posicionamento do governo federal. Porém, Dorinete expõe que o governador Flávio Dino (PCdoB) era, na verdade, a favor do acordo Brasil-Estados Unidos. Quando as comunidades questionavam essa posição e apontavam que defender o acordo era a mesma coisa que apoiar a remoção das famílias, Dino dizia que o acordo não previa tal ação. “A gente insistia: ‘não está escrito aí, mas o desdobramento disso vai ser a remoção das famílias’”, relembra, “hoje, eles dizem que não concordam com o deslocamento. Não tem que concordar mesmo, mas acontece que eles foram fiadores desse projeto”.

Quando perguntei à Fátima sobre como as comunidades resistem aos ataques do poder público, ela me contou que existem duas frentes de atuação: com ações políticas locais e com ações jurídicas nacionais e internacionais. Dorinete explica que existe uma pessoa do movimento formada em direito, outra que está fazendo doutorado em ciências sociais e que eles possuem uma assessoria jurídica. As comunidades também recebem grupos de direitos humanos que orientam e defendem a população. Ela tem a certeza de que eles vão achar os melhores caminhos para resolver esta situação. Fátima acredita que, pelas comunidades quilombolas não possuírem títulos das terras, o governo tem a visão de que a região não pertence a eles. Mas ela reitera que “quem ocupa uma terra desde o século XVII tem mais do que direito a essa terra”.

Abaixo, acesse a nota de repúdio na íntegra.